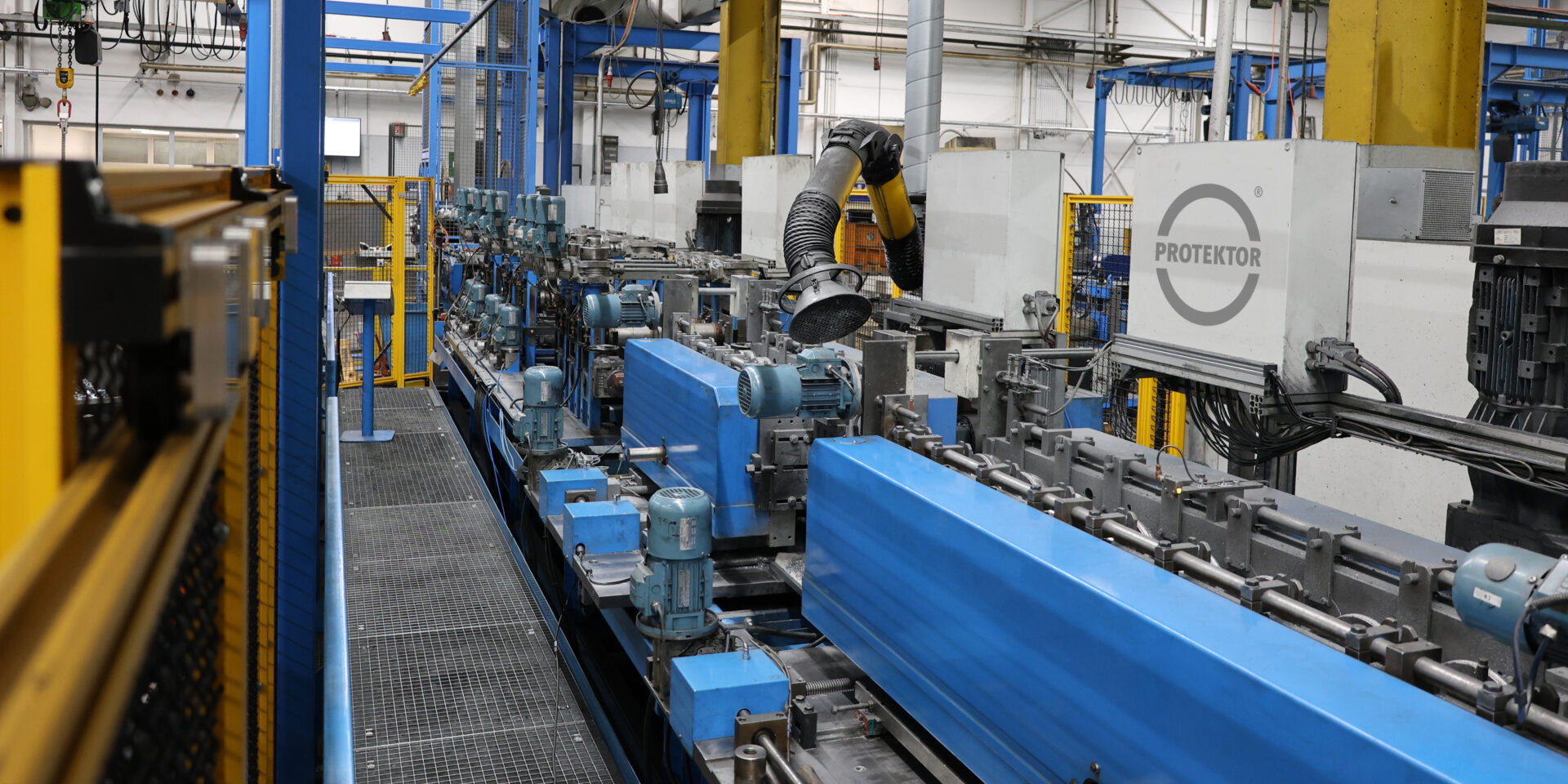

Profiliervollautomat bei der Firma Protektorwerk Florenz Maisch in Gaggenau. (Quelle: Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG)

Weniger Ausfälle, mehr Effizienz

An einer Walzprofilieranlage für Bauprofile haben Forscher vom Fraunhofer IPA zusammen mit Mitarbeitenden der Firma Protektorwerk Florenz Maisch das Ausfallrisiko ermittelt und deutlich reduziert. Dabei entstand ein Maßnahmenkatalog, dessen Umsetzung einen wesentlichen Beitrag leisten wird, das Ziel einer störungsfreien Produktion zu erreichen.

Das Protektorwerk Florenz Maisch mit Sitz im baden-württembergischen Gaggenau entwickelt und produziert Lösungen für den Innen- und Außenbau, darunter Putz-, Fassaden-, Estrich-, Trockenbau- und Stahlleichtbauprofile.

Die Herstellung von Trockenbauprofilen stellt hohe Anforderungen an einen effizienten Produktionsprozess auf automatisierten Walzprofilier- und Verpackungsanlagen. Aus verzinktem Stahlblech, angeliefert als Coilmaterial, werden durch Rotationsstanzen, Rollumformen und einer fliegenden Abschneideinrichtung mit hohen Geschwindigkeiten U- und C-Profile hergestellt. Diese Trockenbauprofile werden als Ständerwerk für nichttragende Wände genutzt. Die hochtechnisierten Produktionsanlagen aus digital vernetzten Einheiten bestehen aus vielen voneinander abhängigen mechanischen, elektronischen und softwarebasierten Komponenten. Eine Störungsmöglichkeits- und Einflussanalyse (SMEA) sollte helfen, die möglichen Fehlerquellen systematisch zu identifizieren, ihre Ursachen zu verstehen und deren Auswirkungen auf das Gesamtsystem abzuschätzen.

Acht Prozent der Störungsmöglichkeiten verursachen 70 Prozent des Gesamtrisikos

»Es ist eine große Anzahl von Störungen dokumentiert, die zum Ausfall eines Profiliervollautomaten führen können«, sagt Thomas Adolf, Forschungsteamleiter Nachhaltiges Anlagenmanagement am Fraunhofer IPA. Er und sein Team sind die Störungen an den Produktionsanlagen beim Protektorwerk methodisch angegangen und haben eine Risikoanalyse sowie eine Störungsmöglichkeits- und Einflussanalyse durchgeführt. Dabei haben sie sich zunächst alle Produktions- und Versorgungsanlagen angeschaut und für jede eine Risikobewertung durchgeführt. Das Ergebnis: Fünf Anlagen stuften sie als kritisch ein, darunter ein Profiliervollautomat.

»Das ökonomische Gesamtrisiko dieser Anlage ist gemäß unserer Einstufungstabelle als hoch einzustufen und allein acht Prozent der bekannten Störungsmöglichkeiten verursachen bereits 70 Prozent des Gesamtrisikos. Schon allein der Defekt einer Komponente kann einen Schaden in Höhe von über 20 Prozent des Gesamtrisikos verursachen«, sagt Adolf. »Da bestand Handlungsbedarf.« Also wählten die Forscherinnen und Forscher exemplarisch den Profiliervollautomaten für eine vollumfängliche SMEA aus.

Anforderungsorientierte voraussagende Wartung

Das Risiko aller Einzelkomponenten und daraus resultierend das Gesamtrisiko ermittelte das Forschungsteam, indem es die Störungsdokumentation des Profiliervollautomaten und dessen Anlagengesundheitsakte bis ins kleinste Detail analysierte. Außerdem führten sie Workshops mit Technikern, Instandhaltern, Maschinenbedienern, Einstellern und den Produktionsverantwortlichen durch. In diesen Workshops klärte das zusammengestellte Team unter anderem folgende Fragen: Welche produktionsrelevanten Störungen können an der Maschine auftreten? Welches sind die störungsanfälligsten Komponenten an der Maschine? Wie oft kommt es zum Maschinenstillstand? Wie lange dauert dieser im Schnitt? Welche direkten und indirekten Kosten fallen dadurch an? Wie aufwändig ist die Reparatur? Was kosten Ersatzteile und wie lange dauert es, bis sie geliefert werden?

Die Antworten auf all diese Fragen mündeten in eine ganze Reihe von risikomindernden Maßnahmen, zum Beispiel:

- Optimierte Wartung: Für alle Komponenten der Anlage wurden sowohl die Wartungszyklen als auch die -inhalte angepasst. Verschleißerscheinungen sollen so frühzeitig erkannt werden.

- Condition Monitoring an diversen Antriebsmotoren: Wenn der genaue Zustand dieser Motoren bekannt ist, können Techniker sie an festgelegten Terminen austauschen.

- Ersatzteilmanagement: Ersatzteile für Komponenten mit hohem Ausfallrisiko sind nun immer vorrätig und werden rechtzeitig automatisch nachbestellt. Maschinenstillstände werden so wesentlich verkürzt.

- Obsoleszenzmangement: Das Forschungsteam hat nicht mehr lieferbare Ersatzteile identifiziert und definiert, welche anderen Teile an ihrer statt verwendet werden können. Außerdem haben sie geprüft, ob es für die nicht mehr lieferbaren Ersatzteile beispielsweise Dienstleister gibt, die sie reparieren.

- Weiterbildungen für Maschinenbediener und Instandhalter

»Ergebnis ist eine anforderungsorientierte voraussagende Wartung«, fasst Adolf zusammen. »Es ist nicht sinnvoll, Predictive Maintenance überall dort umzusetzen, wo es technisch möglich ist. Es muss auch wirtschaftlich sein.«

SMEA für mindestens vier weitere Anlagen geplant

»Die SMEA hat vielschichtige Potenziale an der Pilotanlage, also unserem Profiliervollautomaten, und in unserer Instandhaltung aufgezeigt. Damit ist der erste Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen Instandhaltung getan. Besonders positiv für uns waren die interdisziplinären Workshops über Produktion und Instandhaltung, die Quick-Wins beim Ersatzteilmanagement und der Know-how-Transfer zwischen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern«, sagt Heiner Willerscheid, Mitglied der Geschäftsleitung beim Protektorwerk Florenz Maisch.

Für die vier weiteren Anlagen, die Thomas Adolf in seiner Risikoanalyse als kritisch eingestuft hat, sollen ähnliche Workshops durchgeführt werden. »Unser Ziel ist es, alle hochkritischen und kritischen Anlagen einer SMEA zu unterziehen, um eine möglichst störungsfreie Produktion zu gewährleisten«, so Jörg Böllhoff, Geschäftsführer Technik beim Protektorwerk.

SMEA ist Bestandteil der Ultraeffizienzfabrik

Wer die SMEA durchführt und die daraus abgeleiteten präventiven Maßnahmen konsequent umsetzt, vermeidet nicht nur kostspielige Produktionsausfälle, sondern erspart den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch unnötigen Stress. Denn wenn störungsanfällige Komponenten an festgelegten Terminen ausgetauscht werden, muss niemand hektisch Ersatzteile beschaffen, mit Kunden über spätere Liefertermine verhandeln oder die Produktion umplanen. Und sollte es dennoch einmal zu einem ungeplanten Maschinenstillstand kommen, gibt es Notfallpläne mit genau definierten Rollen für jeden einzelnen Mitarbeitenden. Außerdem spart die anforderungsorientierte voraussagende Wartung Energie. Denn auch bei einem Maschinenstillstand werden alle intakten Komponenten weiterhin mit Strom versorgt.

Diese beiden Aspekte waren für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Forschungsbereich Nachhaltige Wertschöpfungssysteme am Fraunhofer IPA, zu dem Adolfs Forschungsteam zählt, Grund genug, die SMEA in ihren Methodenbaukasten der Ultraeffizienzfabrik aufzunehmen. Die Zusammenarbeit mit der Firma Protektorwerk Florenz Maisch fand deshalb im Rahmen des vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg geförderten Forschungsprojekts »Ultraeffizienzfabrik – Deep Dive« statt, bei dem Forscherinnen und Forscher vom Fraunhofer IPA Ultraeffizienzmaßnahmen in Unternehmen identifizierten und umsetzten.

Ihr Ansprechpartner

Thomas Adolf

Forschungsteamleiter Nachhaltiges Anlagenmanagement

Telefon: +49 711 970-1416